Dossier : Transition écologique. Le

Présentation du dossier du numéro 71

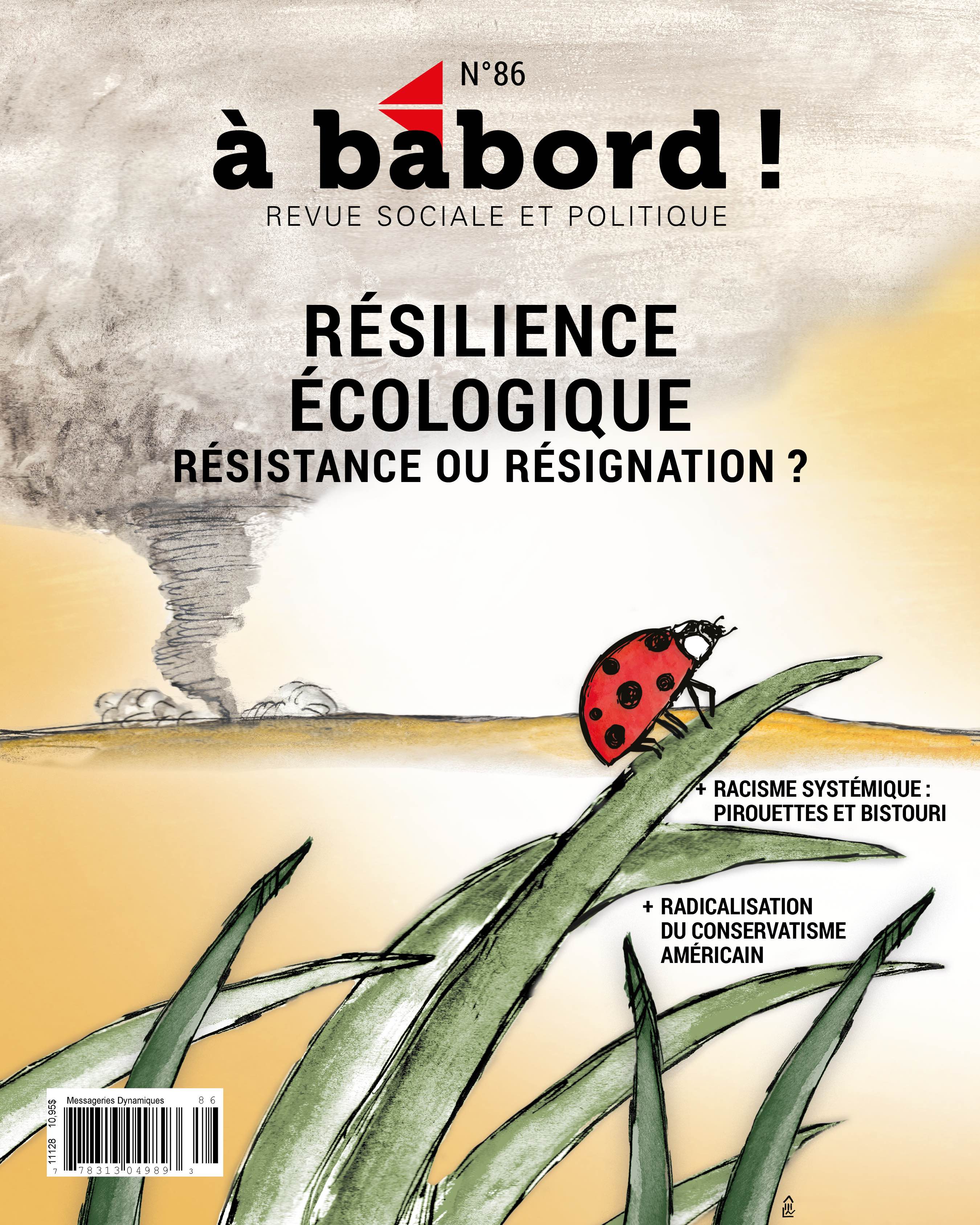

La crise environnementale actuelle est sans précédent dans l’histoire humaine. Plusieurs citoyen·ne·s, groupes autochtones, de la société civile et du milieu universitaire, et même quelques politicien·ne·s promeuvent une transition écologique immédiate et radicale. La disparition drastique de la biodiversité et les changements climatiques nécessitent une modification non seulement de notre économie, mais aussi de notre mode de vie. Le « développement durable » ne suffira pas : un changement de paradigme est nécessaire, incluant la décolonisation de nos mentalités. Si Karl Marx prévoyait la chute du capitalisme par sa quête constante de profit, il est aujourd’hui possible de croire que la crise environnementale et climatique, qui s’ajoute aux inégalités croissantes, montre explicitement la défaillance de ce système qui ne chute pourtant pas. Cette crise requiert néanmoins une révolution dans nos modes de production et de consommation.