Mémoire des luttes

One Big Union ! L’IWW et le courant syndicaliste révolutionnaire au Québec

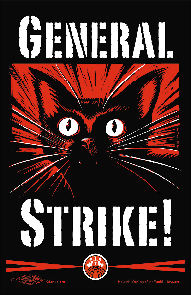

Du 2 au 4 septembre dernier, une centaine de délégué·e·s provenant d’un peu partout en Amérique du Nord se sont réuni·e·s à Montréal pour participer au congrès du Syndicat industriel des travailleuses et des travailleurs, mieux connu sous le nom des Industrial Workers of the World (IWW). Loin d’être anecdotique, la tenue de cette rencontre témoigne d’un regain d’intérêt pour les pratiques syndicales combatives et les modes alternatifs d’organisation reposant sur la démocratie directe et l’autogestion. Retour sur un pan méconnu de notre histoire ouvrière.

Les débuts

La présence de l’IWW à Montréal ne date pas d’hier. Lors du congrès de fondation du syndicat qui se tient Chicago en 1905, deux délégués montréalais sont mandatés pour représenter quatre groupes de travailleuses et de travailleurs de la métropole. L’un d’eux, Richard Kerrigan, est un vétéran des luttes ouvrières au Québec.

Dans les mois qui suivent le congrès de Chicago, l’IWW connait ses premiers succès à Montréal. Deux sections locales sont formées dans l’industrie du vêtement composées principalement de travailleurs et de travailleuses d’origine juive arrivé·e·s après l’échec de la révolution de 1905 en Russie. Des ouvriers et des ouvrières d’origine italienne se joignent également au syndicat, formant une troisième section de l’IWW à Montréal.

Aux côtés d’une dizaine d’autres organisations syndicales et politiques de gauche, les militantes et les militants de l’IWW participent à la première manifestation du 1er mai à Montréal en 1906, laquelle rassemble entre 1 000 et 2 000 personnes. À cette occasion, les manifestants montréalais joignent leurs voix à celles et ceux qui exigent à travers toute l’Amérique du Nord la libération de « Big Bill » Haywood et de deux autres militants de l’IWW incarcérés aux États-Unis.

Si l’IWW reçoit l’appui des cercles anarchistes francophones à Montréal, elle ne parvient pas à faire une percée notable parmi la classe ouvrière canadienne-française. Cette situation tranche avec celle qui prévaut aux États-Unis, où le syndicat compte dès 1906 une fédération de langue française composée de plusieurs centaines de membres. Les efforts déployés par l’IWW au Québec sont contrecarrés par une lutte féroce livrée contre elle par les syndicats « internationaux » affiliés à l’American Federation of Labor (AFL). Lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale, l’organisation a cessé à toute fin pratique ses activités dans la province. Ailleurs au Canada, l’IWW reste toutefois présente dans divers secteurs, notamment parmi les bûcherons de Colombie-Britannique et du nord de l’Ontario. Ce militantisme ne passe pas inaperçu. Au mois de septembre 1918, le gouvernement canadien interdit l’IWW en compagnie d’une douzaine d’autres organisations socialistes et anarchistes. Ces mesures font écho à celles adoptées aux États-Unis à la même époque, lesquelles entrainent des milliers d’arrestations et déportations dans les milieux révolutionnaires. À Montréal, toutes celles et ceux qu’on soupçonne de faire partie de l’IWW ou de distribuer sa littérature font l’objet d’enquêtes de la part des services policiers et des agences gouvernementales chargées de faire respecter la Loi des mesures de guerre.

La révolte ouvrière

Après la guerre, l’IWW prend la forme d’un épouvantail qu’agitent les dirigeants syndicaux montréalais pour contrer les militantes et militants les plus « radicaux ». Gustave Francq, l’éditeur du journal Le Monde ouvrier, brandit régulièrement la menace d’une résurgence de l’IWW pour faire taire ceux et celles qui critiquent ses positions en faveur de la conscription. Au sein du mouvement ouvrier, de plus en plus de voix s’élèvent contre l’attitude conservatrice des responsables syndicaux. Ces conflits répétés, qui ont cours à la grandeur du Canada, entrainent la création en 1919 d’une nouvelle organisation syndicale révolutionnaire : la One Big Union (OBU). Dès sa formation, l’OBU compte parmi ses membres plusieurs sympathisants de l’IWW comme Richard Kerrigan. Si l’OBU et l’IWW sont bel et bien des organisations distinctes (et parfois rivales), une certaine convergence existe entre leurs pratiques respectives. Toutes deux souhaitent surmonter les divisions au sein de la classe ouvrière par l’entremise d’un syndicalisme de type « industriel » par opposition au syndicalisme « de métiers » prôné par l’AFL. Les militantes et les militants de l’OBU et de l’IWW estiment également qu’en prenant conscience de sa force et de ses intérêts à travers leur participation au syndicat, les membres de la classe ouvrière seront en mesure de renverser le système capitaliste pour lui substituer une « démocratie industrielle » où chacun produira selon ses moyens et recevra selon ses besoins.

Après des débuts encourageants, l’OBU devient la cible d’attaques répétées de la part des autorités fédérales. Si ses premières tentatives d’implantation au Québec s’avèrent infructueuses, l’OBU parvient néanmoins à rallier au cours de l’année 1920 environ 1 500 membres à Montréal dans les secteurs de la métallurgie, du transport ferroviaire et de la confection grâce à l’implication d’une poignée d’organisateurs et d’organisatrices issu·e·s pour la plupart des milieux socialistes. Le syndicat mène également une campagne de mobilisation dans les camps de bûcherons des Hautes-Laurentides avec l’aide de son journal Le Travailleur / The Worker, publié à Montréal. Des divisions internes minent cependant ces efforts d’organisation. L’OBU cherche à rebondir en appuyant la lutte des sans-emplois à Montréal, sans toutefois parvenir à les rallier de manière durable. La fondation du Parti communiste du Canada en 1922 sonne le glas de l’OBU au Québec. La majorité des membres de l’exécutif montréalais se joignent à la nouvelle organisation et retournent militer dans les syndicats « internationaux », suivant la ligne politique définie par le Komintern de Moscou.

Il faudra attendre deux ans avant que l’OBU ne forme de nouvelles sections au Québec. Le syndicat trouve d’abord des appuis du côté d’un courant communiste libertaire de langue française animé par Albert Saint-Martin. Une section syndicale francophone regroupant des salarié·e·s de différentes industries est créée en 1924. Au cours des quatre années suivantes, trois autres syndicats sont formés à Montréal dans les secteurs du transport, de la métallurgie et des abattoirs. Un groupe de travailleurs de la Montreal Light, Heat and Power Company se joint également au syndicat alors que l’OBU mène en parallèle une campagne d’organisation dans la région de Rouyn auprès des mineurs et des bûcherons. Ces quelques succès ne résisteront toutefois pas aux premiers contrecoups de la crise économique de 1929. Le chômage de masse s’installe et les sections de l’OBU au Québec disparaissent les unes après les autres. Ailleurs au Canada, la situation n’est guère plus reluisante. Si l’OBU parvient à maintenir une base organisationnelle conséquente à Winnipeg jusqu’en 1956, elle ne réussira pas à s’implanter de nouveau dans la province. Tel n’est pas le cas pour l’IWW. Après une longue période de dormance, on voit resurgir l’organisation à la fin des années 1960 alors qu’un petit groupe de jeunes militants anglophones met sur pied une coopérative d’imprimerie à Montréal et choisit de s’affilier au syndicat. Pendant environ trois ans, La Presse populaire de Montréal se met au service des luttes menées par les mouvements anticolonialistes et anticapitalistes. Sa proximité avec les réseaux de soutien aux prisonniers politiques du FLQ lui vaut d’être frappée par la vague de répression qui s’abat en octobre 1970 sur les milieux indépendantistes et progressistes québécois.

Un renouvellement ?

Hormis quelques tentatives au début des années 2000, il faut attendre la fin de l’année 2013 pour assister à la mise en place d’une section locale à Montréal en mesure de mener des campagnes avec succès. L’annonce en septembre 2016 de la formation d’un syndicat des employé·e·s d’un restaurant de la chaine Frite Alors ! a permis à l’IWW de dépasser le stade de l’agitation-propagande et de gagner en crédibilité. Alors que le syndicat compte aujourd’hui des membres actifs aux quatre coins du Québec, la perspective de voir se propager un modèle d’organisation s’appuyant sur la solidarité et l’action directe reste bien vivante. Doit-on y voir le signe d’un renouvellement du discours et des pratiques syndicales ? C’est en tout cas le souhait formulé par celles et ceux qui luttent aujourd’hui au sein de l’IWW.