25 ans des États généraux sur l’éducation

Une école pour le XXIè siècle : défis et réalités

En 1995-1996, à l’occasion d’États généraux sur l’éducation, le Québec était convié à un important examen de son système éducatif et à sa refondation. Vingt-cinq ans plus tard, les promesses et objectifs formulés ont-ils finalement été respectés ? Troisième article d’une brève série pour faire le point, alors que circulent des appels à une Commission Parent 2.0.

Au tournant des années 1990, le bilan de l’école moderne héritée du rapport Parent est d’autant plus mitigé que la société québécoise n’est plus la même. Des changements profonds incitent à mettre à jour le rôle social et culturel de l’école. Ses finalités (ce qu’elle vise), estime-t-on, devront être réexaminées et clarifiées, et ses programmes (ce qu’elle transmet) réorientés afin qu’elle puisse former l’être humain nouveau exigé par l’entrée dans le XXIe siècle. Telle est la tâche attendue des États généraux sur l’éducation (ÉGÉ) en 1995. Le cœur même de l’école y trouvera-t-il un nouveau souffle ?

Le début d’un temps nouveau ?

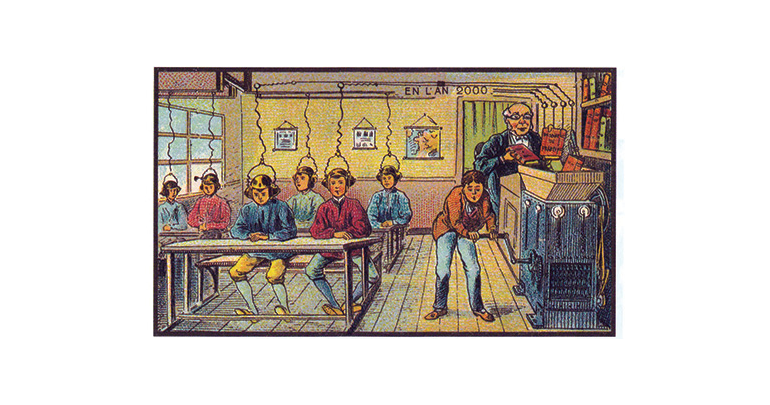

Depuis la Révolution tranquille, les rapports à l’Église, à la communauté et à la famille ont été considérablement transformés sous l’impulsion de nouvelles valeurs et mœurs. La fin de la Guerre froide, l’ouverture des frontières et la libéralisation des échanges, les mouvements migratoires et le développement des technologies de l’information et de la communication, la remise en question des institutions fordistes et de l’État-Providence changent les rapports économiques, culturels et sociaux. Plusieurs proclament la fin de l’ère industrielle et l’avènement du post-modernisme : la société des loisirs devra céder à celle des savoirs. On appelle à un nouveau contrat social pour se projeter dans un avenir incertain, et on se tourne vers l’école pour le soutenir.

Mais celle-ci essuie déjà son lot de critiques. On partage le sentiment que l’institution s’est embourbée dans ses processus, ses règles, son obsession de la conformité, mais qu’en même temps elle s’est éparpillée en répondant à toutes sortes de demandes sociales, au détriment de la qualité de l’éducation offerte. Devenue impersonnelle tant aux élèves qu’aux parents, l’école survalorise la formation générale au détriment des savoirs pratiques ainsi que de la formation professionnelle et technique, enfermant les individus dans un modèle de réussite de plus en plus exclusif. La perte de sens, de cohérence et de pertinence de l’institution se fait sentir. Enfin, jugée rigide, peu habile à innover et à se projeter, l’école moderne ne serait plus en phase avec une société en mutation.

La responsabilité qui incombe aux États généraux est donc lourde : la rénovation sera aussi laborieuse que les attentes sont élevées.

Une mission éducative claire, mais secondaire

Lorsque s’ouvrent les consultations, s’impose rapidement la « nécessité de convenir à nouveau de la mission éducative » pour combler les imprécisions et les lacunes héritées du rapport Parent (1963-1966) puis du Livre orange (1979). Les discussions sont riches mais les attentes multiples. La Commission parvient à rallier autour d’un triple énoncé [1] : l’école devra tout à la fois instruire (transmettre les savoirs et les éléments fondamentaux de la culture générale), socialiser (mettre en contact avec les valeurs communes et la citoyenneté, favoriser l’égalité des chances) et qualifier (favoriser l’intégration professionnelle et l’« adaptation permanente aux changements touchant l’emploi ») chacun et chacune. Vastes et intégratives, ces finalités devront aussi, selon la Commission, « se refléter dans la vie pédagogique et dans l’organisation du système éducatif ». Simple et efficace, ce triptyque est certainement l’un des legs les plus durables des ÉGÉ. Inscrit dans la Loi sur l’instruction publique en 1998 (art. 36), il oriente tous les grands instruments de la politique éducative depuis vingt-cinq ans ; nul ne peut douter aujourd’hui que l’école québécoise s’applique bien à instruire, socialiser et qualifier.

Cependant, si cette mission prescrite ne souffre d’aucune contestation, certains choix politiques, récents ou constants, laissent croire qu’elle se soit fait doubler par une finalité idéologique, plus effective, plus prioritaire. Ainsi, en institutionnalisant l’obsession des indicateurs, la politique de gestion axée sur les résultats (GAR) semble avoir instrumentalisé et subordonné les missions d’instruction et de qualification à l’impératif de performance du système lui-même, au détriment notamment de la visée de socialisation et du projet culturel et humaniste de l’école. De plus, l’émergence d’une école à trois vitesses (privé, public avec programmes sélectifs et public régulier), stimulée par une compétition indue et déloyale entre établissements, repose sur un régime de dérogations au programme commun de formation qui a engendré la modulation et l’éclatement de l’offre scolaire, si bien que tous les jeunes du Québec ne suivent finalement pas le même parcours de formation générale et ne sont pas égaux face à l’instruction et à la culture communes.

Finalement, si la mission de l’école a bien été précisée et s’est profondément enracinée, sa portée et son effectivité sont désormais fragilisés et risquent d’être court-circuités par un programme idéologique d’obédience néolibérale. Au bilan : succès compromis.

De la réforme curriculaire au renouveau pédagogique

À l’ouverture des États généraux, la qualité de l’enseignement est au cœur des débats depuis quelques années déjà. Une rupture est attendue avec l’école fourre-tout et la balkanisation des savoirs héritées des programmes par objectifs. Le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) dénonce des contenus faibles, incohérents et uniformisants. Un ménage s’impose. Si certains souhaitent un retour aux fondamentaux (back to basics), le rapport Corbo (1994) propose quant à lui de s’appuyer sur la nouvelle donne sociale et économique et de mettre le cap sur le XXIe siècle.

Sensible à tous ces signaux, la Commission des ÉGÉ recommande donc de rajeunir le programme de formation, en y réordonnançant et renforçant les matières et savoirs essentiels (dont le français), en rehaussant la qualité de la formation et de la culture générales, en révisant la grille-matières, en diversifiant la nature des savoirs transmis, etc. Sur ces orientations, le groupe de travail chargé de concevoir la refonte du curriculum, dirigé par Paul Inchauspé en 1997, inscrit résolument la « réforme » dans une visée d’enrichissement culturel et d’égalité des chances. Une perspective humaniste saluée.

Les attentes cumulées depuis longtemps sont donc immenses, et la surprise est conséquente lorsqu’est dévoilé en 2000 le nouveau Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ). Certes, celui-ci prescrit un renforcement des matières de base, évacue certains objets (au détriment parfois de responsabilités sociétales telles que l’éducation à la sexualité), accorde une place plus importante à certains domaines de formation (comme les sciences pures et sociales) et ouvre de nouvelles perspectives culturelles. Cependant, la « réforme » déborde largement du domaine curriculaire et masque en fait un « renouveau pédagogique » que les consensus des ÉGÉ n’avait pas – ou si peu – annoncé. Cycles d’apprentissage, approche par compétences, compétences transversales, socioconstructivisme, pédagogie par projets, différenciation pédagogique, révision des méthodes d’évaluation des apprentissages, etc. déboulent comme autant de changements radicaux à la manière de faire l’école, et auxquels le milieu était loin de s’attendre. Implantée de manière désordonnée, la réforme tant souhaitée s’apparente rapidement à une boîte de Pandore livrée dans un cheval de Troie, emballée dans le papier pompeux d’un changement prétendu de paradigme (celui de l’enseignement vers celui de l’apprentissage), plaçant, dit-on, l’enfant au cœur de sa propre réussite éducative.

Bousculé, mal soutenu, épuisé par la lourdeur et la constance des efforts d’adaptation et de créativité exigés par cette révolution copernicienne à marche forcée, le milieu de l’éducation se mobilise pourtant et obtient des changements, à l’arrachée et à la pièce. Ceux-ci n’empêchent toutefois pas la réforme de compléter son cycle d’implantation, bien qu’au prix de milieux scolaires souvent essoufflés, parfois marqués par de profondes divisions. En 2014, le rapport d’Évaluation du renouveau à l’enseignement secondaire (ÉRES) conclut à l’« absence de différence significative » concernant le climat d’apprentissage, les connaissances et compétences en mathématique et en français, la réussite scolaire : la « réforme » n’a atteint aucun de ses objectifs.

Finalement, la refonte des programmes et leur enrichissement culturel ont bien eu lieu, bien qu’on puisse légitimement interroger son orientation utilitariste. Cependant, ils ont été largement éclipsés par les velléités tentaculaires d’un renouveau pédagogique aux résultats très mitigés. Considérant les énergies, les ressources et le temps investis à former, implanter, préciser, s’adapter, ajuster et corriger ce dernier, on peut encore douter du succès et de la pertinence de l’ensemble de l’œuvre. Au bilan, et jusqu’à preuve du contraire : coûteux échec institutionnel.

[1] Rénover notre système d’éducation : dix chantiers prioritaires ». En ligne : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/39893