Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec

Outre son drôle de comportement électoral, la région de Québec est également le théâtre de pratiques sociales originales. L’une d’elles, qui vise une plus grande autonomie financière du mouvement populaire, dure depuis plus de 30 ans.

La peur d’une coupure brutale de subvention ou d’un retard de versement hante depuis toujours les groupes populaires. Quand le cauchemar devient réalité, la question de l’autonomie financière du mouvement populaire se pose crûment. À Québec, les groupes de défense collective des droits ont tenté de conjurer le sort. Il faut dire qu’ils ont vu la grande faucheuse de près...

Flashback : 1974

Par un beau matin du printemps 1974, une très mauvaise nouvelle arrive avec le courrier pour quatre groupes populaires de la Basse-Ville. La Plume Rouge (l’ancêtre de Centraide) leur annonce que leur subvention est « revue à la baisse ». Globalement, le financement de ces groupes est réduit de 55 %. Dans certains cas, c’est la survie même de l’organisation qui est mise en jeu : par exemple, la subvention annuelle du Groupement des locataires du Québec Métro, aujourd’hui le BAIL, passait de 5 000 $ à 800 $ – une coupure de 86 % !

C’est dans ce contexte que naît le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec (le Fonds, pour les intimes). L’objectif est ambitieux : créer une fondation populaire capable de concurrencer La Plume Rouge sur son propre terrain afin d’asseoir l’autonomie financière du mouvement populaire. Certains espéraient même que le Fonds puisse, à terme, devenir la principale source de financement des groupes populaires.

Le Fonds, qui mène au départ une existence clandestine par crainte d’éventuelles représailles de La Plume Rouge, s’organise autour de la sollicitation dans les milieux de travail. La fondation vise les syndiquées ayant obtenu grâce à leurs luttes un salaire au-dessus de la moyenne. Les militantes du Fonds mènent, par exemple, une campagne auprès des professeurs des cégeps en leur suggérant de donner 1 % de leur salaire afin de « soutenir la lutte » et « redistribuer la richesse ». La récession du début des années 1980 et, surtout, la répression qui s’abat sur les syndiquées du secteur public en 1982 changent la donne. Sans délaisser complètement les individus, le Fonds comprend qu’il doit maintenant s’adresser d’abord aux syndicats et, fait nouveau, aux communautés religieuses.

Malgré la volonté affichée d’assurer l’autonomie financière complète du mouvement populaire, le Fonds n’a jamais supplanté Centraide. La lutte s’est faite, mais à armes inégales. Dans le coin droit, Centraide disposait d’atouts majeurs : un soutien des Libéraux (et plus tard de certains Péquistes), un monopole de la sollicitation dans la fonction publique, des entrées dans les milieux d’affaires capables d’accoter les sommes recueillies auprès des employées, etc. Dans le coin gauche, le Fonds disposait certes du soutien de certains sociaux-démocrates de la scène municipale et d’entrées dans les milieux syndicaux mais, par définition, les groupes populaires rejoignent surtout des pauvres et ils n’ont pas vraiment accès aux milieux pouvant soutenir et organiser une campagne de levée de fonds « efficace ».

Vous avez dit autonomie ?

Le Fonds n’a peut-être pas supplanté Centraide, mais il est néanmoins devenu un outil intéressant entre les mains des groupes populaires pour conserver une parcelle d’autonomie et lever des fonds libres de toute attache. La contribution de la fondation est loin d’être insignifiante : en 30 ans, c’est plus de 1 100 000 $ qui ont été distribués aux groupes de défense collective des droits, sans parler de 2 000 000 $ en prêts sans intérêt.

Il y a 10 ans, le Fonds menait encore campagne sous le thème Vers notre autonomie financière. Qu’en est-il aujourd’hui de l’autonomie des groupes populaires ? On peut aborder le problème selon deux angles : l’autonomie dans son sens politique ou l’autonomie par rapport aux sources de financement. Sur papier, le mouvement communautaire est très autonome au Québec. Seuls les membres peuvent décider de la mission et des grandes orientations de l’organisme. Une politique gouvernementale garantit même l’autonomie des organismes communautaires. Le principe est en quelque sorte « sacré ».

C’est bien beau tout ça mais, pour être autonome, encore faut-il être financé adéquatement ! Or, tout le monde s’accorde à dire que le financement de base des organismes – financement récurrent et plus ou moins inconditionnel, car versé en tant que « soutien à leur mission » – est nettement insuffisant. Pour compenser, de plus en plus de groupes doivent avoir recours au financement « par projet », selon des priorités et des modalités décidées par les bailleurs de fonds.

Techniquement, ni le gouvernement, ni les bailleurs de fonds privés comme Centraide ne s’arrogent le droit de jouer avec la mission ou avec les priorités des groupes. Dans les faits, il en va tout autrement. La simple exigence de posséder un numéro d’œuvre de charité pour recevoir de l’argent d’une fondation a forcé nombre d’organismes à revoir en profondeur leur charte, voire carrément changer de nom (c’est comme ça que plusieurs « associations de locataires » sont devenues des « comités logement »). L’ Agence des douanes et des revenus du Canada , qui octroie le numéro en question, interdit formellement aux « organismes de charité » de faire de l’action politique au sens large. Alors qu’il était encore possible dans les années 1980 d’obtenir le numéro de charité en montrant patte blanche (et en jouant un peu avec les mots), c’est aujourd’hui quasi impossible pour un groupe de défense collective des droits. Quant au gouvernement du Québec, il s’obstinait jusqu’à tout récemment à faire signer un protocole dans lequel les groupes s’engageaient à ne pas faire de désobéissance civile.

L’autonomie des groupes de défense collective des droits, l’aile « marchante et combattante » du mouvement communautaire, ne tient qu’à un fil quand on sait que leur financement provient essentiellement de « l’ennemi » (patronnes et gouvernantes). Selon une étude récente [1] publiée par le Secrétariat à l’action communautaire autonome (SACA), le mouvement communautaire dans son ensemble tire en moyenne 56 % de ses « revenus » de subventions du gouvernement du Québec. Depuis l’adoption de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire en 2001, la majeure partie de ces sommes est maintenant centralisée dans un guichet unique (variant selon les secteurs d’activité). Dommage collatéral de cette centralisation : les espaces d’autonomie que les groupes populaires les plus combatifs s’étaient négociés face à l’État se sont réduits comme une peau de chagrin. Le FRAPRU et le RÉPAC [2], par exemple, ont perdu le contrôle d’une subvention globale qu’ils recevaient du gouvernement et que leurs assemblées générales respectives redistribuaient démocratiquement entre les groupes de base.

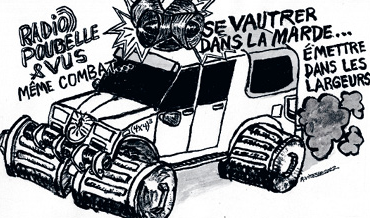

La dépendance envers l’État n’empêche pas les groupes populaires de mener des luttes contre les politiques gouvernementales et, pour l’instant, les politiciennes tolèrent assez bien la critique. Mais de plus en plus de voix, Jean-Jacques Samson dans le Journal de Québec par exemple, s’élèvent contre le fait que le gouvernement finance des groupes dont la mission fondamentale est de le critiquer. Le jour où l’État en aura assez, il n’aura qu’un robinet à fermer pour étouffer bien des critiques.

Financer l’action collective

L’étude du SACA nous révèle aussi que les groupes de défense collective des droits reçoivent de l’État en moyenne 20 % de moins que les autres groupes communautaires. En plus d’être dépendants du gouvernement, les groupes de défense des droits sont donc sous-financés ! Dans la région de Québec, Centraide, qui est revenu à de meilleurs sentiments depuis les tumultueuses années 1970, compense en partie pour certains groupes [3] en finançant mieux la défense des droits que les autres secteurs de l’action communautaire. Reste tout de même un manque à gagner… C’est ici qu’entre en scène le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec, qui finance exclusivement la défense collective des droits.

Huit groupes populaires sont actuellement coalisés au sein du Fonds. L’an dernier, chacun a reçu 4 000 $. Ce n’est pas la fin du monde, mais ça peut faire la différence entre participer à une manif, organiser une action, imprimer un tract... ou pas. L’argent redistribué a servi dans des luttes sur les fronts du logement, de la lutte à la pauvreté, de l’aménagement urbain, de l’information alternative, de la culture populaire, de l’environnement et des droits des détenues.

Le fonctionnement du Fonds est assez simple : une assemblée générale annuelle, un conseil d’administration et une permanence à temps très partiel. Le membership est réservé aux groupes qui reçoivent des fonds sur une base régulière et chaque groupe a un délégué au c.a. Bref, c’est l’autogestion !

Chaque année, les groupes lancent une campagne publique de levée de fonds. Les cibles principales de cette campagne annuelle sont les communautés religieuses, les militantes et les syndicats. Des activités, dont un populaire « souper spaghetti » qui permet aux militantes de base des groupes de se rencontrer ailleurs que dans une manif, viennent ponctuer la campagne. Depuis dix ans, malgré une tendance à la baisse, les montants récoltés sont sensiblement les mêmes. Le problème, c’est que les principaux donateurs du Fonds, les communautés religieuses, ont annoncé un retrait progressif. En effet, la Conférence religieuse canadienne – section Québec (CRC, une coalition de communautés) a décidé de cesser de recommander de financer le Fonds. Concrètement, les communautés religieuses, comme le gouvernement, veulent contrôler précisément à qui et pour quoi elles donnent de l’argent. Dorénavant, chaque groupe devra déposer une demande individuelle à la CRC. Il est déjà clair que deux des membres du Fonds ne se qualifient pas, tandis que deux autres ont peu de chances de recevoir un montant significatif. Heureusement, le financement des quatre groupes restant risque d’être plus important que ce qu’ils recevaient via le Fonds, mais c’est quand même un autre espace d’autonomie qui disparaît.

Retour vers le futur : 2006

Le défi pour les prochaines années sera de renouveler la base militante contribuant au Fonds et de traduire en espèces sonnantes et trébuchantes la solidarité affichée des syndicats envers les groupes populaires. Actuellement, en excluant les gens participant aux activités comme le souper spaghetti, une centaine de « vieux de la vieille » font un don au Fonds. Le renouvellement dans la gauche sociale et politique s’est visiblement peu fait ces dernières années et il y a là un enjeu. Du côté des syndicats, il y a une douzaine de sections locales qui contribuent régulièrement. Encore là, sauf exception, il s’agit d’alliés acquis de longue date. Pourtant, depuis l’élection des Libéraux, les syndicats ne finissent plus d’en appeler à la solidarité entre les mouvements populaire et ouvrier...

Dans un contexte de consolidation de la droite dans la région de Québec, le moins que l’on puisse dire, c’est que le mouvement populaire a du pain sur la planche. Vous vous demandiez ce que vous pourriez faire pour aider ceux et celles qui luttent en plein cœur du « mystère de Québec » ? Ne cherchez plus !

[1] PROFIL RÉGIONAL, Soutien financier du gouvernement du Québec en matière d’action communautaire (2006). Ce rapport peut être consulté sur : www.mess.gouv.qc.ca.

[2] Le Front d’action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, contrôlait la distribution de la subvention de la SHQ tandis que le Regroupement d’éducation populaire en action communautaire, le RÉPAC, contrôlait celle du ministère de l’Éducation via une « demande unique ». Dans les deux cas, les assemblées générales se réservaient le droit de majorer la subvention des groupes les plus mal financés. Le pouvoir des fonctionnaires se limitait à déterminer le montant global de la subvention à redistribuer.

[3] Pour certains groupes seulement parce que Centraide ne finance que la lutte à la pauvreté, ce qui exclut, par exemple, un groupe comme les Amies de la Terre qui défend le droit à un environnement social et humain sain.