Chronique Éducation

Une piste inexplorée

Pour combattre le décrochage scolaire

Au moment où j’écris, le phénomène du décrochage scolaire est discuté sur toutes les tribunes où on parle d’éducation. Signe des temps, c’est d’abord – et même surtout – en termes économiques qu’il en est question. Un économiste québécois a ainsi calculé que si l’on ajoute, au coût que présente son décrochage pour la personne concernée, le coût de son décrochage pour l’ensemble de la société (précarité, ennuis de santé, recours à l’aide sociale, ralentissement de l’activité économique, baisse des rentrées fiscales, etc.), on arriverait au coût approximatif d’un demi-million de dollars par décrocheur. Un récent rapport du Conseil canadien sur l’apprentissage parle dans les mêmes termes et va dans le même sens.

Combien y a-t-il de ces décrocheurs au Québec ? Beaucoup trop. Le pire est que les chiffres sont à la hausse. Selon Statistique Canada, en 2008, près de 30 % des élèves québécois ont quitté l’école sans diplôme d’études secondaires – alors qu’ils étaient 26 % huit ans plus tôt. C’est le pire résultat de tout le pays, juste avant le Manitoba. Comme ailleurs, le phénomène, chez nous, frappe surtout les garçons et les pauvres.

Même si certains de ces décrocheurs reviendront à l’école et complèteront un diplôme, la réalité est très loin d’être rose. Elle l’est d’autant moins que, depuis de nombreuses années déjà, la « lutte au décrochage » est menée tambour battant et avec tous les moyens imaginables. On a consacré énormément de temps, d’argent et d’ingéniosité à essayer de comprendre et de résorber ce triste phénomène. Cette fois-ci, un groupe de travail réunissant des experts du ministère de l’Éducation et des Commissions scolaires a été constitué. Signe des temps encore une fois, il est chapeauté par le président de BMO Groupe financier.

Un phénomène complexe

Tout le monde s’entend : le décrochage scolaire est un problème vaste et très complexe, qui présente de très nombreuses dimensions et dont la causalité est très certainement multiple.

Y jouent sans l’ombre d’un doute des facteurs comme la pauvreté et les inégalités sociales et économiques ; des attitudes différentes, notamment selon les classes sociales et le genre, face à l’école et à l’éducation ; des goûts et des aptitudes variables pour les études ; la concurrence de lieux de toutes sortes où se réalisent des apprentissages (eux aussi de toute sortes ) ; la très grande hétérogénéité des actuelles clientèles scolaires ; la concurrence entre les établissements scolaires privés et publics ; l’intégration des élèves en difficultés ; une certaine baisse de la valeur socialement reconnue aux diplômes, voire à l’éducation ; le sous-financement de l’éducation ; et de multiples autres formes d’inégalités devant et dans l’école.

Il serait donc illusoire de penser qu’on pourra régler ce problème facilement et on peut penser – c’est mon cas – qu’on ne lui trouvera pas de solution complète sans que soient d’abord corrigées ces formidables inégalités sociales et économiques qui affligent nos sociétés.

Pourtant, deux choses me gênent et elles me font légèrement diverger d’avec le consensus général sur la question.

La première concerne le diagnostic qui est posé.

La deuxième l’absence (quasi) complète de référence à une piste d’intervention que la recherche crédible sur l’éducation invite pourtant à prendre très au sérieux.

Prenons-les tour à tour – en passant pieusement sous silence, comme il se doit, le fait que la réforme de l’éducation, en cours depuis 10 ans et dans laquelle tant d’énergies et d’argent ont été investis, avait comme un de ses principaux objectifs de réduire le décrochage scolaire.

Un autre diagnostic

Vous l’aurez deviné : ce qui me gêne dans le réductionnisme économique du diagnostic posé, c’est tout ce que l’on tait ou minore par cette philistine insistance sur les coûts du décrochage et sur la rentabilité qu’il y aurait à le résorber.

Car le décrochage, c’est bien plus que cela.

Pour commencer, les personnes qui décrochent seront trop souvent privées de cette autonomie et de cette capacité de choisir librement que l’éducation contribue tellement à développer. Elles seront privées, en un mot, du droit qu’elles ont à un avenir ouvert.

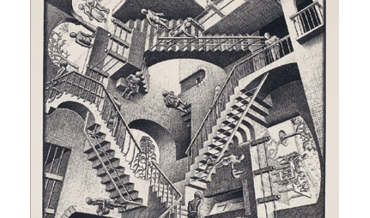

Elles ne connaîtront pas non plus – ou du moins n’auront même pas la liberté de refuser – toutes ces joies que l’éducation permet de découvrir : celle de lire des grands romans, d’apprécier la poésie, d’aimer certaines musiques, de s’émouvoir devant un beau théorème, une toile, une pièce de théâtre, une loi scientifique : en un mot, elles seront privées de la chance de sortir d’eux-mêmes, de ce minuscule « ici et maintenant » d’où nous partons tous, pour aller goûter à l’immensité de ce que l’humanité a dit et fait de mieux.

Privées des outils d’autodéfense intellectuelle que donne une véritable éducation, il y a encore de fortes chances que ces personnes seront, dans leur vie personnelle et sociale, à la merci de charlatans, qui leur vendront de la poutine – de la poutine médicale, psychologique, politique, mystique, paranormale, économique et tutti quanti.

Enfin, privées de tous ces savoirs qui sont indispensables à une réelle participation à la vie démocratique et à la compréhension des innombrables enjeux qui y sont débattus, elles en seront probablement exclues ou en seront des spectateurs passifs.

Et qu’on y prenne bien garde ici : il s’ensuit de ce que je viens de dire qu’en même temps que celles des décrocheurs, ce sont nos libertés, les miennes comme les vôtres, qui diminuent avec le décrochage.

Celui-ci est donc bien plus qu’un enjeu simplement économique : c’est un enjeu humain, social et politique fondamental, en même temps qu’un obstacle immense vers une société plus juste et plus démocratique.

Une piste d’intervention

J’ai dit qu’une piste d’intervention prometteuse (j’insiste : ce n’est ni une panacée, ni une solution miraculeuse) reste largement inexplorée. Avant de vous la dire, laissez-moi vous expliquer selon quels critères on devrait apprécier les solutions avancées sur des sujets comme le décrochage. La médecine nous servira de référence.

On supposera donc une maladie à traiter. Diverses hypothèses de médication, plus ou moins informées, sont avancées, qui méritent plus ou moins d’être prises au sérieux selon le cas. Mais on aurait tort de fonder un programme de traitement de la maladie sur ces simples spéculations, même sur les meilleures d’entre elles, qui sont le niveau 1 de la plausibilité.

On voudra donc tester les hypothèses les plus prometteuses et comme on ne voudra pas fonder notre programme social de traitement de la maladie sur de simples évidences anecdotiques, on voudra que ces tests soient les plus rigoureux possibles. Ce sera le niveau 2 de la plausibilité et c’est déjà acceptable.

On pourra aller plus loin encore et tester à grande échelle notre hypothèse acceptable, la tester longtemps et en contrôlant au mieux toutes les variables susceptibles d’entrer en jeu. Cela coûte cher, en temps et en agent. Si on le fait et que notre hypothèse est confirmée, nous sommes au niveau 3. C’est exceptionnellement bon quand il s’agit de problèmes sociaux.

S’il se trouve que des savoirs scientifiquement admis viennent de leur côté et indépendamment confirmer l’hypothèse et expliquer son efficacité, on se trouve au niveau 4 de plausibilité, ce qui est rarissime quand il s’agit de problèmes sociaux.

La piste de solution que je veux indiquer est certainement de niveau 3 et s’approche même du niveau 4. Ce qui est singulier, c’est qu’elle est largement inconnue en éducation et que lorsqu’elle est connue, on persiste à ne pas la prendre en considération. J’ai des explications à ce formidable paradoxe. Mais je me contenterai ici de rappeler en quoi consiste cette prometteuse piste de lutte au décrochage.

Entre 1967 et 1995, on a mené aux États-Unis la recherche la plus coûteuse et la plus longue de l’histoire de l’éducation.

Appelée Follow Through, cette recherche de niveau 3 a porté à chaque année sur des dizaines de milliers d’enfants dans des dizaines d’écoles. On y aurait englouti environ 1 milliard $. Elle visait précisément à identifier les méthodes pédagogiques les plus efficaces pour les enfants pauvres, les futurs décrocheurs. L’évaluation a été confiée à des évaluateurs indépendants.

Neuf modèles pédagogiques ont été testés. Certains empiraient la situation. D’autres ne l’amélioraient guère. Un seul a montré une réelle efficacité sur toutes les variables évaluées – les variables académiques bien sûr, mais aussi l’estime de soi des enfants. Ce modèle, appelé Direct Instruction, a littéralement écrasé tous les autres.

Il mise sur un enseignement structuré et centré sur l’enseignant. Il mise exactement sur le contraire de ce qu’on met trop souvent en oeuvre en éducation et notamment sur le contraire de ce que préconise la réforme de l’éducation en cours chez nous – ce qui fait que l’on pouvait s’attendre à ce qu’elle empire le décrochage.

Et puisque la psychologie cognitive ainsi que la philosophie de l’éducation, chacune de leur côté, expliquent pourquoi il était prévisible que ce que préconise Follow Through fonctionne, cela invite à penser qu’on est peut-être devant un résultat qui tend vers le niveau 4.

Reste un mystère : pourquoi tout cela n’est-il ni plus connu ni plus utilisé ? Je vous laisse essayer de le percer.

En attendant, si vous connaissez le président de BMO Groupe financier, vous seriez gentil de lui transmettre ce texte.