Entretien avec Monique Béchard - Deuxième partie

Pour l’instruction des filles

,

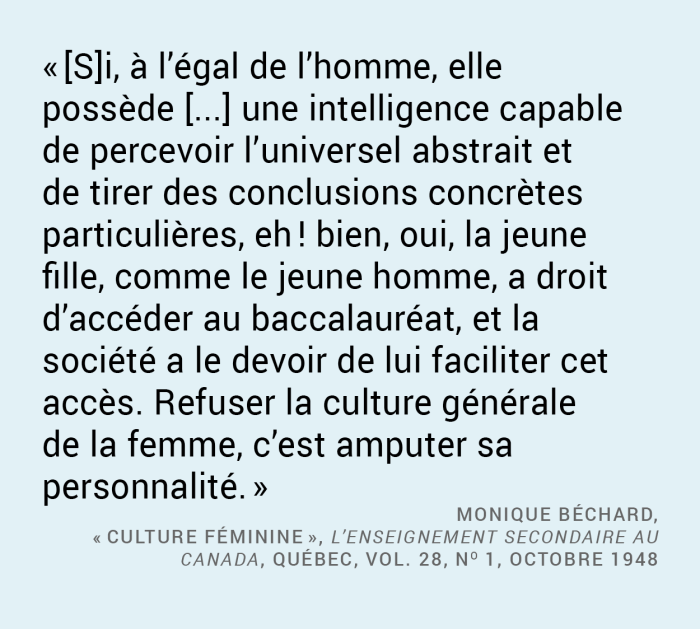

Voici la seconde partie d’un entretien avec Mme Monique Béchard. Dans la première partie, nous retracions le parcours singulier de Mme Béchard, de son enfance à l’obtention de son doctorat de psychologie en 1947. Elle nous raconte ici ce qui l’a amenée, parallèlement à ses études et à son travail, à écrire différents articles promouvant l’instruction des filles à une époque où les « écoles ménagères » étaient valorisées par le haut clergé et le gouvernement d’alors.

À bâbord ! : C’est donc un religieux qui vous a encouragée à écrire vos articles ? Il y avait ainsi une ouverture, chez certains membres du clergé de l’époque, relativement à l’éducation des femmes ?

Monique Béchard : Oh oui ! J’ai eu beaucoup d’aide de la part des membres du clergé. D’abord, il y a eu le père franciscain Alcantara Dion, qui m’a orientée vers la psychologie et m’avait appuyée dans mes débats, grâce aux liens qu’il entretenait avec la revue L’Enseignement secondaire au Canada. Ensuite, il y a eu le père Noël Mailloux, un dominicain, qui était le directeur de l’Institut de psychologie, qui m’a encouragée à continuer mes études. Et enfin, le père jésuite Marie-Joseph d’Anjou, qui m’a embarquée dans Collège et famille – un vrai ami, il est même venu à mon mariage.

On peut donc dire que, sur le plan personnel, j’ai été influencée par un franciscain, qui m’a appris la simplicité, par un dominicain, qui m’a appris la contemplation et par un jésuite… qui m’a appris le courage ! [rires]

ÀB ! : Vous avez aussi rencontré une opposition farouche d’autres membres du clergé, dont le prêtre Albert Tessier, est-ce bien juste ?

M.B. : Ah, oui ! Monseigneur Tessier, qui était un ami du premier ministre de l’époque, Maurice Duplessis, un vieux garçon… Pour lui, l’instruction des filles… c’est tout juste s’il acceptait les filles ! [rires] Le gouvernement fournissait de l’argent pour les collèges des garçons, mais pas pour le collège des filles, c’était tabou.

Donc, nous avions le gouvernement contre nous. Je ne dirais pas le clergé, mais bien le haut clergé, notamment les évêques, qui formaient une petite gang. Je ferais la différence entre les évêques et les prêtres. On recevait un bon appui des prêtres, mais ils ne l’exprimaient pas ouvertement.

ÀB ! : Et, quand vous écriviez dans Collège et famille, aviez-vous l’appui du reste de votre famille ?

M.B. : À mesure que ça évoluait, j’avais plus d’appui. Étonnamment, c’est du côté des femmes que j’ai ressenti le plus de réticences. Certaines me trouvaient très chanceuse. D’autres avaient plutôt des préjugés, surtout celles de ma génération qui n’avaient pas étudié et qui se comportaient parfois comme mes rivales. « Ah bien, moi je ne suis pas une intellectuelle ! », me disait-on parfois, pour laisser sous-entendre que je ne valais rien en dehors des études, que j’étais incapable de cuisiner ou de coudre, par exemple. Et pourtant, j’en ai tricoté des gilets ! [rires]

ÀB ! : À l’époque, on a dit que vous étiez contre les écoles ménagères. Était-ce réellement le cas ?

M.B. : Non. En fait, j’étais contre les arguments utilisés pour en faire la promotion. Je m’opposais à leur suggestion, à savoir : les cours classiques n’étaient pas faits pour les filles. On dénigrait les bachelières et riait d’elles. Ça me fâchait. Mais les écoles ménagères comme telles, je les trouvais bonnes.

ÀB ! : Un certain abbé Houyoux, venu de France, prétendait toutefois l’inverse. Pouvez-vous nous raconter ?

M.B. : J’étais à mon travail et je reçois un appel d’un homme qui me dit : « J’arrive de France, je suis l’abbé Joseph Houyoux. J’ai lu vos articles dans Collège et famille et j’aimerais ça vous rencontrer. » Je me suis dit : « Eh bien, je deviens célèbre ! » Alors, nous prenons rendez-vous au club universitaire, à Montréal.

Durant la rencontre, il lisait les articles de Collège et famille devant moi et il me citait à voix haute. Il me contredisait. C’était vraiment contre moi. Il me posait des questions. Je répondais autant que possible.

Puis, pendant qu’il me parlait, j’ai lu les lettres « STR » inscrites sur la couverture de la revue qu’il tenait ouverte dans ses mains. J’ai alors compris qu’il était lié au Séminaire de Trois-Rivières, là où était monseigneur Tessier.

J’ai alors arrêté la conversation et j’ai dit : « Vous, vous arrivez du Séminaire de Trois-Rivières, vous êtes un ami de monseigneur Tessier. » La face lui a changé ! Il cherchait partout ! Il ne comprenait pas comment j’avais trouvé. [rires]

C’est là que la polémique s’est réellement déclenchée. Après ça, Joseph Houyoux a écrit un livre, Pour ou contre les écoles de bonheur.

ÀB ! : Ce livre, publié en 1952, faisait essentiellement l’apologie des « écoles de bonheur », c’est-à-dire des écoles destinées à former des ménagères. On vous écorchait cependant aussi au passage…

M.B. : Oui. Ce livre-là me démolit. L’abbé Houyoux était bel et bien ami de monseigneur Tessier, lui-même ami de Maurice Duplessis, qui n’était aucunement pour l’éducation des filles. Le père D’Anjou, qui était le directeur de Collège et famille, a évidemment pris pour moi. Alors, il a rouspété ! [rires]

À l’époque, le livre en question, payé par le gouvernement, était distribué gratuitement dans toutes les écoles normales et dans toutes les écoles ménagères, qu’on appelait aussi instituts familiaux. Sans compter les articles et les conférences.

Mon père, qui suivait mon affaire, m’a alors dit : « Si tu veux, on va mettre ça entre les mains d’un avocat, parce que je pense que c’est du libelle diffamatoire. »

La réponse de l’avocat est toute en anglais. J’en conserve une copie. Mon père a pris le temps de me la traduire, parce qu’il était bilingue, alors que je ne le suis pas.

En gros, l’avocat y dit qu’on ne pouvait pas demander une compensation financière, parce qu’il n’était pas prouvé que le livre m’ait fait du tort. Le livre m’avait d’ailleurs aidée dans certains milieux, où je me suis fait des amis. Alors je ne pouvais pas poursuivre.

Par contre, il m’a suggéré d’envoyer une mise en demeure à la maison d’édition, les Éditions du Bien public, pour leur demander de retirer tous les volumes qui ont été distribués gratuitement dans les écoles.

Alors, aujourd’hui, les fameux volumes, je les ai chez moi !

ÀB ! : Donc, après la mise en demeure, ils vous ont redonné les exemplaires non distribués des livres. Est-ce que cela a mis fin à la tempête ?

M.B. : Pour les livres oui, mais les discussions continuaient dans les revues et dans les journaux. Ça ne finissait plus.

Au début des années 1950, il y avait eu un congrès des universitaires catholiques à l’Université de Montréal. J’avais été déléguée par une certaine Christine de Hemptine comme représentante d’une association internationale de femmes catholiques. Au congrès, un père libanais, le père Antoine Dahman, venait de voir monseigneur Tessier, qui était là aussi et qui en profitait pour faire sa propagande.

J’ai donc rencontré le fameux père libanais. Il était tellement intéressé de m’entendre et intéressant à écouter que je l’ai invité à venir chez nous. Je demeurais chez mes parents et ils étaient bien contents de l’accueillir. Mon père est alors rentré dans le vif du sujet et lui a raconté mon histoire. Le père libanais a alors dit : « Je retourne à Rome et je suis bien proche du cardinal Tisserant. Je vais lui en parler. » Le cardinal Tisserant était le représentant du pape en Orient.

Quelque temps après, je reçois une carte postale, écrite de la main du père Dahman, pour m’informer de la position du cardinal Tisserant. C’est là que ça se corse ! [rires] Voici la carte postale en question, elle est datée de 1952.

ÀB ! : À ce que je peux y lire, Eugène Tisserant vous appuyait dans votre défense de l’éducation supérieure des femmes. Vous aviez donc, cette fois, un membre du haut clergé de votre côté ?

M.B. : Oui ! Nous avions le cardinal Tisserant d’un côté et monseigneur Tessier d’un autre. Monseigneur Tessier était juste prélat domestique ! [rires]

Je revois ça et je me dis : ça se peut pas ! Je n’y pensais plus. C’est effrayant tout ce que j’ai brassé dans ce temps-là. Mais je n’avais pas d’enfant ni de famille à l’époque.

ÀB ! : Après cet épisode de « brasse-camarade », il semble que le débat se soit calmé. Que s’est-il ensuite passé ?

M.B. : Je me suis mariée après ça ! C’était tout un évènement. Personne ne le croyait ! [rires]

Mon futur mari, un nommé Roger Deslandes, était au grand séminaire de Saint-Hyacinthe et se préparait à être prêtre. Il lisait les articles que j’écrivais dans Collège et famille. Ça se discutait dans les milieux et il était un des rares à accepter mes idées. Ses confrères étaient tous contre ! Lui, il était d’accord et il aimait ça !

Il faut dire qu’il était malcommode aussi ! Il était comique. Il mettait tout le monde en boîte ! Il est finalement devenu laïque et s’est engagé au collège Saint-Denis, où nous nous sommes connus. Je suis arrivée comme psychologue et professeure et lui comme professeur.

À l’époque, il aurait aimé me connaître. Toutefois, je l’intimidais. Il croyait qu’une femme docteure ne voudrait pas lui parler et le snoberait. Un de nos confrères et amis communs, Henri Bergevin, lui a dit de s’enlever cette idée de l’esprit. Nous nous sommes donc rencontrés et il a vu qui j’étais réellement.

ÀB ! : Donc l’idée d’une femme docteure, à l’époque, pouvait même intimider une personne lui étant favorable ?

M.B. : Oui, c’était un autre monde, absolument. J’en parle et il me semble que je parle d’une autre vie.

ÀB ! : Et quelles sont les dernières grandes lignes de cette autre vie, que vous nous racontez ?

M.B. : J’ai ensuite travaillé à l’hôpital Sainte-Justine. À l’époque, l’hôpital était en construction. À côté se trouvait une petite maison, c’était le département de psychiatrie. Dans ma pratique professionnelle, je me suis principalement orientée vers la psychologie des enfants.

J’ai donné des cours à l’université, sur la psychologie de l’enfant et de l’adolescent. J’ai enseigné dans trois universités : l’Université de Sherbrooke, l’Université Laval et l’Université de Montréal. À l’Université de Montréal, j’ai enseigné à l’Institut de pédagogie… J’ai donc eu des religieuses et un de mes anciens professeurs comme élèves ! [rires]

J’avais un mari qui comprenait. On s’entraidait beaucoup.

ÀB ! : Et, aujourd’hui, préférez-vous qu’on vous appelle Mme Béchard, Mme Deslandes ou Mme Béchard-Deslandes ?

M.B. : C’est bien difficile à dire. Des fois je me dis que ça serait peut-être mieux de simplement utiliser le nom Béchard, pour pas que les Deslandes se fassent « achaler » ! [rires] D’un autre côté, j’utilise souvent mon nom officiel, Béchard-Deslandes. Quand j’ai commencé à écrire, c’était Béchard ; après m’être mariée, c’était Béchard-Deslandes ; et maintenant, d’après la nouvelle loi, je dois retourner à mon nom de jeune fille, Béchard.

J’ai beau être féministe, suis-je pour lâcher le nom de mon mari pour le nom de mon père ? Au fond, je m’en fiche ! [rires] Donc, je ne sais pas ce qui serait mieux. J’hésite un peu.

ÀB ! : Au terme de cet entretien, puis-je vous suggérer d’écrire vos mémoires ?

M.B. : Des amies, dont une historienne, m’ont déjà approchée pour que j’écrive mes mémoires. J’avais donc commencé à écrire ma vie et j’ai des tonnes d’archives. Toutefois, vous savez, le temps manque. Mon mariage en 1953 et mes nouvelles obligations familiales et parentales apparaissant, j’ai cessé d’écrire. Donc, je n’ai pu publier mes conclusions. Celles-ci auraient pu inclure une sorte de « testament spirituel ».

Cela dit, il est vrai que les paroles s’envolent, tandis que les écrits restent. S’il se dit des choses qui ne sont pas exactes, je suis mieux de m’en mêler, pendant que je suis en vie ! [rires] Il s’agit d’un intéressant projet. À bien y penser, j’aurai peut-être le temps. Vous savez, j’ai dans ma famille deux tantes qui sont mortes centenaires, l’une à 105 ans du côté de mon père et l’autre à 103 ans du côté de ma mère… Alors, j’ai menacé mon médecin de vivre au moins jusqu’à 100 ans ! [rires]