Figures marquantes

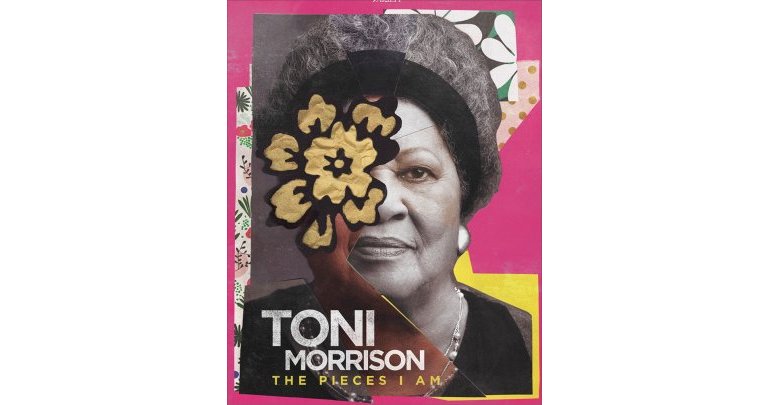

Toni Morrison, terrible vivante

Toni Morrison, autrice incontournable de la littérature états-unienne, est décédée le 5 août dernier, à l’âge de 88 ans. Il convient de revenir sur son œuvre romanesque magistrale, récompensée par les plus grands prix (dont le Pulitzer en 1988 et le Nobel de littérature en 1993) et par un succès populaire jamais démenti, et, plus largement, d’apprécier son engagement comme éditrice et essayiste.

En 2018, affaiblie par la maladie, Toni Morrison affirmait en entrevue avoir peur de mourir avant la fin de la présidence de Donald Trump : « Je lui survivrai », disait-elle, à la fois déterminée et inquiète. Pour une écrivaine et intellectuelle ayant consacré sa vie à lutter contre les inégalités raciales et la suprématie blanche, la perspective de mourir en plein triomphe du racisme décomplexé avait quelque chose de cruel. Comme l’ont noté plusieurs personnes dans les médias en août dernier, sa mort a ressemblé à un mauvais coup du destin.

Intellectuelle noire « dans un monde entièrement sexualisé et racialisé »

Comment le racisme affecte-t-il l’imaginaire des écrivain·e·s afro-américain·e·s ? Comment, dans l’écriture, contourner le « white gaze » (cette perspective qui met les personnes blanches au cœur des productions littéraires, culturelles et médiatiques, qui fait passer l’identité blanche pour universelle [1]) et s’imaginer soi-même ? Comment écrire l’expérience des femmes afro-américaines, considérées depuis toujours comme « étrangères chez elles [2] » ? Autant de questions, encore d’une brûlante actualité, auxquelles Toni Morrison a cherché à répondre toute sa vie, tant dans l’écriture romanesque que dans un important travail d’éditrice et d’essayiste.

Née en Ohio en 1931, Toni Morrison fait des études de littérature en 1955 à Cornell (elle dépose un mémoire sur les représentations du suicide chez Virginia Woolf et William Faulkner), puis mène une carrière d’enseignante. À la fin des années 1960, elle est embauchée comme directrice littéraire chez Random House, prestigieuse maison d’édition new-yorkaise et, en quelques années, publie des ouvrages fondateurs qui transforment le champ littéraire états-unien. The Black Book (1974), mosaïque d’archives (actes de naissance d’esclaves, partitions de musiques traditionnelles, articles de journaux, photos de lynchages, etc.), permet – fait encore très rare à l’époque – de documenter l’histoire des Afro-Américain·e·s dans une perspective antiraciste. L’Autobiographie d’Angela Davis (1974) constitue une plongée fantastique dans les luttes radicales pour les droits civiques et le mouvement des Black Panthers. Corregidora (1975), Eva’s Man (1976) et The Salt Eaters (1980) de Gayl Jones et Toni Cade Bambara (peu connues au Québec et dans le monde francophone puisqu’elles n’ont pas été traduites) s’inscrivent dans un canon littéraire afro-féministe qui peut enfin tendre à la légitimité : ces œuvres présentent des personnages denses et complexes, à mille lieues des stéréotypes véhiculés par la fiction dominante. À une époque où le milieu de l’édition laisse très peu de place aux voix racisées, où les écrivaines noires peinent à être considérées comme des créatrices de plein droit, Morrison contribue à l’émergence de nouvelles esthétiques et crée un espace pour l’expression de subjectivités littéraires originales. Voilà qui n’a rien d’anodin.

À la carrière d’éditrice succède celle de professeure d’université. Carrière fructueuse, qui donne notamment lieu à la publication d’essais et d’ouvrages collectifs importants. Playing in the Dark (1992) constitue par exemple une étude fascinante des images et métaphores racistes, tantôt larvées, tantôt explicites, qui imprègnent l’œuvre des écrivains blancs aux États-Unis (pensons à Herman Melville, à Edgar Allan Poe ou à Ernest Hemingway). Au lieu de s’intéresser aux effets des injustices raciales chez les écrivain·e·s qui les subissent, Morrison choisit de montrer « ce que l’idéologie raciale fait à l’esprit, à l’imagination et au comportement des maîtres ». Dans Race-ing Justice, En-gendering Power (1992), elle invite dix-huit intellectuel·le·s à revenir sur les accusations de harcèlement sexuel déposées par Anita Hill contre le juge Clarence Thomas, et sur la nomination controversée de celui-ci à la Cour suprême des États-Unis en 1991. Pour expliquer l’ampleur de ce scandale public, Morrison évoque la perpétuation de stéréotypes racistes et sexistes à travers l’histoire des États-Unis : elle s’intéresse tout particulièrement à la perception des corps noirs dans la société et aux vieux discours qui, d’avance, condamnent les hommes racisés à être des prédateurs sexuels et les femmes racisées à avoir un appétit sexuel insatiable, dévorant et anarchique. Jusqu’à la toute fin de sa vie, elle prend part à de nombreux débats publics (sans jamais s’afficher militante d’une cause en particulier) et contribue aux affaires de la cité avec une posture que Pierre Bourdieu qualifie d’« engagée-dégagée », c’est-à-dire à la fois politique et entièrement tournée vers l’écriture.

Écrire la violence et l’émancipation

Son œuvre romanesque, qui s’étend sur quarante-cinq ans – de The Bluest Eye (L’œil le plus bleu) en 1970 à God Help the Child (Délivrances) en 2015 –, s’inscrit donc dans une entreprise plus large de transformation des imaginaires. Les onze romans explorent l’histoire des personnes afro-américaines avec une remarquable complexité formelle : ils disent le désir d’émancipation des personnages (généralement des femmes) tout autant qu’ils mettent en scène, avec une grande violence, les oppressions dont ceux-ci sont victimes. Les grands thèmes que Morrison déploie (la mémoire, la survie des Afro-Américain·e·s en contexte raciste, l’aliénation, l’exil, le déracinement, etc.) sont dépeints avec une force narrative qui tient en premier lieu à la polyphonie, aux multiples renversements de perspective et aux ambiguïtés sémantiques. Chaque roman échappe aux lectures manichéennes : peu importe la terreur ou la gravité de l’intrigue dépeinte, la narration, chez Morrison, évite les partis pris, se contente de mettre en scène, de montrer (ou de ne pas montrer) les événements.

Ainsi, et c’est un exemple parmi d’autres, ce sont les figures maternelles et ancestrales qui occupent le devant de l’œuvre, place qui leur confère des pouvoirs parfois démesurés : ceux de violenter, d’agresser, de tuer leurs enfants. Incarnations d’un passé collectif douloureux, les mères, chez Morrison, doivent rester en vie pour léguer à leur descendance leur récit, leur violence et leur esprit vengeur. Dans Sula (1973), Eva Peace tue son fils Plum, revenu héroïnomane de la Première Guerre mondiale, pour, quelques pages plus loin, se jeter dans les flammes et tenter de sauver (en vain) sa fille Hannah, transformée en torche humaine dans un accident. Dans A Mercy (Un don, 2008), la mère de Florens l’abandonne aux mains de maîtres inconnus pour lui assurer, lui avoue-t-elle à la fin du roman, un avenir meilleur. Dans Beloved (1987), roman le plus célébré de Morrison, dont Angela Davis a dit qu’il constituait un tournant dans l’histoire de la littérature mondiale parce qu’il faisait des esclaves des êtres affectifs et agissants, Sethe tue sa fille pour lui éviter d’être retrouvée par les maîtres de la plantation, et transforme le meurtre en un geste d’amour suprême. Pour les mères de l’œuvre morrisonienne, les actes violents (voire a priori incompréhensibles) constituent une voie de résistance privilégiée, une manière de s’inscrire dans un monde hostile, de rester vivantes.

À la mort de Morrison, j’ai pensé à Circe, la vieille sage-femme de Song of Solomon (La Chanson de Salomon, 1977). Alors que tout le monde la croit morte depuis longtemps, elle vit recluse dans une immense maison qu’elle refuse d’entretenir. Pour l’acquérir, des Blancs ont volé, menti et tué des Noirs. Lorsque Milkman, le personnage principal, entre dans la maison, happé par la puanteur et la détérioration des lieux, Circe se tient devant lui, triomphante : « Mais c’est moi qui suis restée. Moi et les chiens. Et je ne nettoierai plus jamais. Jamais. Rien. Je n’enlèverai pas un grain de poussière ou de boue. Tout ce pourquoi ils ont vécu dans ce monde s’écroulera et pourrira. » Morrison est morte avant la fin de la présidence de Donald Trump. Mais les personnages qu’elle laisse en héritage, grandes furieuses devant l’éternel, refusent de rendre les armes.

[1] Je précise ici mon propre « standpoint », celui d’une femme blanche, lectrice fidèle de Morrison depuis la fin de l’adolescence et chercheuse venue aux études féministes grâce à son œuvre.

[2] Étranger chez soi, titre d’un essai de Morrison publié à la suite d’une série de conférences au Louvre, à Paris, en 2006.