Chronique Travail

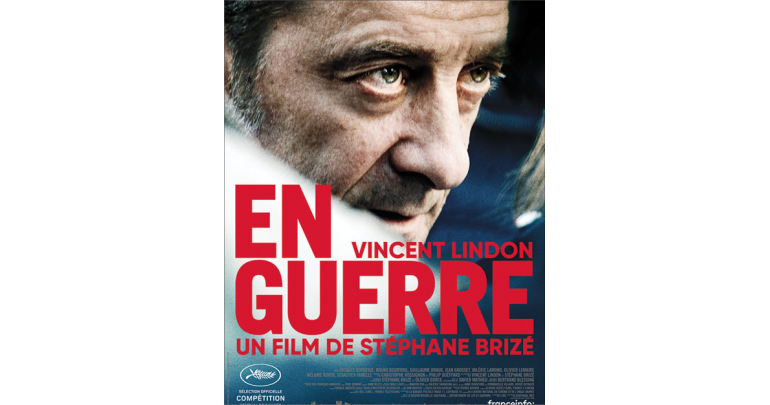

En guerre

Explosion de colère devant le bureau du directeur : huées, insultes. Certains tentent même de forcer la porte. Les 1 100 salarié·e·s de l’entreprise viennent d’avoir la confirmation que leur usine spécialisée dans la sous-traitance automobile fermera définitivement sous peu. Tous se disent trahis, la direction s’étant engagée deux ans plus tôt à maintenir l’activité en échange de la suppression de plusieurs primes et d’un passage aux 40 heures par semaine, sans augmentation de salaire.

Une membre du comité de négociation collective dit : « [On] a travaillé 40 heures payées 35 heures par semaine ; cela fait deux ans qu’on bosse comme des cons et voilà le résultat. » Des salarié·e·s qui se disent écœuré·e·s rappellent aussi que l’entreprise, filiale d’une compagnie allemande, a réalisé durant l’année, 17 millions d’euros de bénéfices.

Face à eux dans la cohue, le directeur affirme qu’il y a un manque de compétitivité : « Le secteur de la sous-traitance automobile est devenu aujourd’hui fortement concurrentiel. Et le site industriel n’arrive plus [à faire face aux] exigences de compétitivité. »

Un autre membre du comité de négociation, indigné, interpelle le directeur : « Allez leur dire aux gens-là, allez leur expliquer la non-compétitivité de l’industrie. […] Allez leur expliquer aux salariés qu’ils vont perdre leur travail parce que l’entreprise n’est pas compétitive, allez leur expliquer ! »

Le directeur : « Il faut bien comprendre aujourd’hui qu’il n’y a pas d’un côté les salariés et de l’autre la direction, nous sommes tous dans le même bateau, vous comprenez ça ? »

La représentante syndicale : « On ne veut pas de votre pitié, on veut juste que vous respectiez votre parole d’il y a deux ans selon laquelle vous ne garantissiez nos emplois pendant cinq ans. »

Le représentant syndical : « Je comprends une chose : lorsqu’on passe un accord avec la direction, tout va bien tant que cela vous arrange ; et quand cela ne vous arrange plus, vous ne le respectez plus. Donc qu’on conclue ou non une entente, c’est pareil. »

Un autre représentant syndical ajoute : « Chaque salarié vous a offert cinq heures de travail gratuit par semaine, depuis deux ans, soit 470 heures sur deux ans, soit 4 600 euros donnés à l’entreprise. Cinq millions d’euros pour l’ensemble des 1 100 salariés de l’entreprise ».

Fiction/Réalité

Cette scène est fictive, mais tellement réaliste. Stéphane Brizé, le réalisateur du film En guerre, met en lumière une lutte ouvrière qui passe d’un plein d’énergie, d’une motivation sans bornes à défendre les travailleuses et travailleurs, à l’épuisement graduel et à la division du collectif. La solidarité éclate sous la pression patronale. Effectivement, c’est la guerre !

En France, mais ailleurs aussi, la fermeture d’entreprises engendre des drames humains le plus souvent tus (séparation conjugale, vente de la maison familiale, dégringolade sociale, dépression).

Acculé·e·s, les travailleuses et travailleurs peuvent manifester leur mécontentement en déclenchant une grève. Et cette dernière peut se transformer en mouvement social de premier ordre. Le soulèvement populaire que connaît actuellement la France illustre parfaitement l’écœurement généralisé d’une population à l’endroit notamment de son gouvernement ou encore des dirigeants des grandes entreprises qui délocalisent leur exploitation et suppriment des emplois. Les gilets jaunes français incarnent le ras-le-bol d’une société qui n’est favorable qu’aux plus riches. Ils partagent une appartenance à une classe sociale délaissée depuis trop longtemps. La solution se trouve peut-être dans certaines propositions – notamment celles d’Olivier Besancenot telles que la suppression de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur les produits de base à l’épicerie, le carburant automobile, etc. Ces manifestant·e·s doivent être pris très au sérieux. Dans En guerre, l’histoire « finit par finir », mais de manière on ne peut plus tragique. Parfois la réalité dépasse la fiction.