Déconstruire l’accouchement pour retrouver l’enfantement

,

En retraçant l’historique de l’apparition et de la popularisation des interventions obstétricales et de la sémantique utilisée pour parler d’accouchement, Stéphanie St-Amant met en évidence la construction des conceptions actuelles de l’accouchement en Occident.

L’accouchement n’a pas toujours été entouré d’un halo de peur et d’une panoplie de technologies comme il nous apparaît aujourd’hui. Cette vision de la naissance s’est construite en Europe et en Amérique du Nord avec le développement de la profession d’accoucheur et a participé à désapproprier les femmes de leur corps et de l’enfantement.

16e siècle : apparition de l’homme dit « accoucheur » et de la césarienne

L’émergence de l’homme sage-femme dit « accoucheur » répond à une fantaisie de la noblesse et se distingue de ce qui se passe pour le peuple en général à la même époque. Les nobles et le clergé cherchaient sciemment à se distancer de l’animalité. Ils ne voulaient plus voir les femmes accoucher à quatre pattes comme des bêtes. Les rois appellent des chirurgiens au chevet de leur femme enceinte et tentent d’instaurer un semblant de décence en les faisant accoucher en bonnes chrétiennes : sur le dos et sans cri. Cela marque le début de ce que j’appelle « l’ère obstétrique » : ce moment où l’« enfantement » devient « accouchement » et où des hommes, avec leur cadre de référence, en prennent progressivement le contrôle. C’est au cours de cette période que le verbe accoucher devient transitif : alors qu’une femme « s’accouchait » auparavant, dorénavant on dira « accoucher une femme ». D’ailleurs « obstétrique » veut dire « qui se tient debout devant celle qu’on a accouchée ».

La position couchée sur le dos est la plus anti-physiologique qui soit. Non seulement la gravité ne peut plus jouer son rôle, mais on retire près d’un pouce à l’ouverture du bassin. Il faudra attendre des siècles (les années 1960) pour que le corps médical reconnaisse que cette position est anti-physiologique et relativement inconfortable. Ces désavantages étaient largement compensés par sa commodité pour le praticien et par le maintien de l’asepsie, c’est-à-dire le contrôle de l’environnement où se déroule l’accouchement afin d’éviter toute contamination microbienne.

C’est à cette époque aussi qu’apparaît la césarienne. On entend parfois dire aujourd’hui que bien que nous fassions un usage abusif de la césarienne, au départ elle aurait été inventée pour sauver la vie des femmes qui autrement mourraient en couche. Pourtant, la césarienne n’a pas été inventée pour sauver des vies, bien au contraire. Dans la seconde moitié du 16e siècle, l’Europe est en pleine guerres de religion : le protestantisme fait son apparition et le catholicisme ne le laisse pas s’implanter. La césarienne a commencé, entre autres, par la pratique de François Rousset, protégé de Catherine de Médicis, reine catholique, qui va favoriser son projet. Rousset arpente les campagnes où on trouve des protestantes et pratique des césariennes systématiques. Dans son livre, il prétend frauduleusement que les césariennes valent mieux qu’un accouchement parce qu’on ne souffre pas et qu’on n’a pas besoin de recoudre parce que la cicatrice se referme seule. Dans les faits, François Rousset tuait des femmes protestantes en les opérant pour faire naître des bébés immédiatement baptisés en petits catholiques.

Les hommes obstétriciens s’imposent dans l’univers de la naissance par l’usage des instruments et de la force. Effectivement, en plus de la césarienne, les accoucheurs développent des outils (forceps, tenailles) pour sortir le bébé du ventre de sa mère. Ces outils et techniques se transmettent dans le secret, d’homme à homme, de père en fils et s’accompagnent de l’injonction à sortir le bébé le plus rapidement possible. On disqualifie alors les sages-femmes sous prétexte qu’elles ne sont pas assez fortes pour manier les instruments.

18e et 19e siècles : la clinique

De nombreuses complications feront toutefois mettre en doute le bien-fondé de ces pratiques. Jusqu’en 1780 environ, en France, mais surtout en Angleterre, des sages-femmes et des médecins prennent la parole pour dénoncer l’usage des instruments, rapporter des perforations crâniennes ou s’offusquer de la brutalité et de la barbarie des accoucheurs. Ils et elles sont perçu·e·s comme des réactionnaires, comme des opposant·e·s au progrès et on va plutôt frapper des médailles à l’effigie des obstétriciens, vus comme étant à l’avant-garde dans le domaine.

Ainsi, en 1707, Philippe Hecquet, chirurgien et médecin des religieuses de Port-Royal, se porte à la défense des sages-femmes. Il considère que les accoucheurs ne sont pas à leur place parce qu’ils n’ont pas les connaissances appropriées. Pour lui, les sages-femmes disposent d’un savoir propre qui ne repose pas sur la force. Il conteste ainsi l’apport des hommes accoucheurs. Ce que Hecquet met en évidence, c’est la dégringolade des femmes dans l’échelle sociale et la privation de leurs prérogatives. Cela aboutira à la relégation des femmes à la sphère domestique et à des fonctions reproductrices. Alors qu’auparavant, les femmes et les hommes sont vus comme étant assez identiques, que leurs organes sont pressentis comme étant les mêmes, mais placés quelque peu différemment, la nouvelle obstétrique se bâtit sur l’idée de la défaillance, de la dégénérescence et de la faiblesse du corps des femmes.

Le personnage de l’accoucheur s’impose alors dans l’esprit populaire. Toutes les couches sociales, et non plus seulement la noblesse, valorisent l’accouchement avec un homme instrumenté.

Parallèlement, vers 1780, l’institution des maternités hospitalières fait son apparition. En France et en Angleterre, les hôpitaux sont alors des mouroirs, et les femmes qui échouent dans les maternités sont pauvres, itinérantes et souvent mal en point. Le taux de mortalité maternelle y est très élevé et c’est de cette période que vient l’idée que l’on se fait de femmes qui mourraient fréquemment en couche. On attribue aujourd’hui ce taux de mortalité élevé à la fièvre puerpérale, une maladie nosocomiale qui, à cause de l’insalubrité, se transmettait aisément d’un cadavre à une parturiente.

Durant la même période, l’obstétrique opère un tournant épistémologique et cherche à établir sa scientificité en définissant des oppositions binaires censées démontrer sa supériorité face à la sage-femmerie. Cette tendance à établir des dichotomies n’est pas une nécessité, mais ce n’est ni la première ni la dernière fois que la pensée occidentale cherchera à faire reposer des principes organisationnels sur des oppositions binaires.

La première dichotomie est celle qui est créée entre la mère et le bébé. Les obstétriciens avancent qu’ils prennent en charge la mère et le bébé. Cette distinction n’a aucun sens puisque dans la pratique sage-femme, la mère et le bébé constituent une seule et même entité. Mais cette dichotomie prévaut encore aujourd’hui et continue de mettre en opposition les intérêts de la mère et ceux de son enfant durant l’accouchement.

La dichotomie la plus fondamentale qu’ils cherchent à établir est celle qui distinguerait un accouchement dit « naturel » d’un accouchement « super naturel », c’est-à-dire hors de la normalité. L’obstétrique est encore aujourd’hui aux prises avec cette distinction alors que les accoucheurs n’ont jamais réussi à définir ce fameux critère qui ferait basculer du normal à l’anormal. Il s’agit d’un aveu de l’incapacité de cette discipline à s’établir comme une science puisqu’elle n’a jamais réussi à identifier la caractéristique qui devait la rendre scientifique.

La théorie de la faiblesse et de la dégénérescence du corps féminin va servir la résistance des médecins à accepter leur responsabilité directe dans la propagation de la fièvre puerpérale.

Il reste qu’une fois compris l’importance de l’hygiène et des mesures d’asepsie dans le cadre de l’accouchement, ces arguments seront utilisés contre l’accouchement à domicile. On prétend alors que les mesures nécessaires ne peuvent être instaurées à la maison et que toutes les femmes devraient accoucher à l’hôpital. Les médecins n’ont jamais reconnu leur responsabilité historique dans la transmission de ces fièvres et accusent plutôt le sexe féminin d’être sale. On prétend que les femmes s’autocontaminent pendant l’accouchement. Il faut donc les attacher, les badigeonner d’antiseptique et garantir que l’hôpital offre un environnement sans infection.

À toutes les époques, on déplore la dégénérescence du corps féminin. Il n’y a pourtant aucune démonstration démographique ou biologique que le corps des femmes ait changé, mais depuis le 17e siècle, l’argument sera régulièrement utilisé pour justifier les interventions abusives.

1920 : épisiotomie et opération prophylactique au forceps

Au début du 20e siècle, la pratique de l’obstétrique est répandue, mais elle n’est pas bien vue. Joseph DeLee, un obstétricien américain, se donne pour mission de conférer « une dignité pathologique à l’accouchement ». La passivité des femmes deviendra totale : des accouchements seront pratiqués sur des femmes littéralement non conscientes.

La théorie de DeLee repose sur l’idée que le bébé risque d’être asphyxié par les parties molles (« soft parts ») du canal de naissance de la mère. Encore aujourd’hui, ce mythe du manque d’oxygène se maintient alors qu’il n’est soutenu par aucune donnée anatomique ou physiologique sur la façon dont l’oxygène parvient au bébé. En effet, l’oxygénation du fœtus passe par le cordon ombilical et n’a rien à voir avec la respiration, les poumons ou le passage dans le vagin. La méthode que DeLee cherche à universaliser repose sur une succession rituelle de gestes :

- endormir la femme avec un mélange de morphine, de scopolamine et d’éther (ce qu’on appellera le « twilight sleep »). On la plonge en fait dans une narcose amnésiante, où elle sent probablement tout, mais ne s’en souvient pas par la suite. Les femmes sont alors attachées avec des camisoles de force, car leur corps réagit très fortement à l’intervention ;

- pratiquer une épisiotomie : couper les muscles du périnée de façon transversale sous prétexte de faciliter le passage du bébé ;

- tirer avec des forceps ;

- exercer une forte pression sur le ventre de la femme (expression abdominale ou méthode Kristeller) ;

- reconstruire le périnée ;

- réadministrer le cocktail anesthésiant.

Cette méthode se généralise et devient de routine jusque dans les années 1960. Pourtant, elle cause de nombreuses complications, dont l’absence de réflexe respiratoire chez le bébé et des déficiences intellectuelles. D’ailleurs, c’est là qu’apparaît la fameuse claque sur les fesses parce qu’on cherchait à stimuler le réflexe respiratoire du bébé.

En ce qui concerne l’épisiotomie, on dispose d’une banque de données de milliers d’articles sur sa nocivité. Elle reste une des interventions les plus pratiquées et, par sa fréquence différenciée, on peut déduire qu’il s’agit d’une pratique culturelle. En effet, en Amérique du Nord et en Amérique latine, jusqu’à 92% des accouchements comportent une épisiotomie, alors qu’au Royaume-Uni, c’est le cas pour seulement 13% des naissances et en Suède, 6%. Marc Girard, pharmaco-épidémiologiste, souligne que l’épisiotomie est une aberration à peu près unique en chirurgie. Il est complètement inusité et contre-indiqué de couper un muscle transversalement.

1960 : gestion active du travail, syntocine et monitoring fœtal

Dans les années 1960, la gestion active du travail fait son apparition : d’abord en Irlande, puis à travers le monde. J’appelle ça « le contrôle presque parfait et la transformation de l’accouchement en épreuve ». Cette nouvelle approche est rendue possible par la découverte et l’exploitation de la syntocine, une hormone de synthèse qui ressemble à l’ocytocine. La pituitrine, comme on l’appelait à l’époque, doit sa disponibilité commerciale à la centralisation de l’industrie de l’abattage. La chaîne de production industrielle va ainsi participer à l’émergence d’une obstétrique à la chaîne. La syntocine induit des accouchements qui ne connaissent pas les arrêts des contractions pourtant salutaires pour reprendre des forces. Même DeLee s’est opposé à son utilisation en arguant qu’un accouchement sans pause est aussi sécuritaire qu’un parachute qui va en ligne droite !

La gestion active du travail s’est aussi établie sur l’usage des partogrammes. Dans les années 1950, Emmanuel Friedman observe près de 500 accouchements et constate que le col se dilate d’environ un centimètre à l’heure. Cette moyenne deviendra une norme universelle quand Kieran O’Driscoll, alors gestionnaire en chef du National Maternity Hospital à Dublin, récupère ces observations et les intègre à une gestion active du travail. Il établit librement que la durée sera le fameux critère qui fait basculer un accouchement de la normale à l’anormal. Il crée la notion de « travail prolongé » prétendument pathologique et associé à un accouchement de plus de 12 h. Il impose l’usage de la syntocine pour accélérer le travail si la dilatation ne suit pas la courbe d’un centimètre à l’heure ou si la fréquence des contractions passe sous les 5 à 7 contractions par 15 minutes. O’Driscoll pensait aussi que la gestion active du travail allait permettre la réduction du taux de césariennes qui était alors de 4%. Cette méthode l’a fait passer à 9%, mais on ne renonce pas à la prémisse pour autant et on tient à des accouchements plus rapides pour éviter la supposée pathologie du « travail prolongé ».

Or, la dilatation du col peut s’accélérer dans la phase active du travail et il est erroné de chercher une progression régulière. Avant sept centimètres de dilatation, il est fréquent qu’il n’y ait pas de changements perceptibles pendant plus de deux heures. Cela ne signifie pas qu’aucun travail ne se fait. On observe d’ailleurs dans les nouveaux partogrammes que la dilatation en phase active peut aller jusqu’à trois centimètres, voire cinq centimètres à l’heure. Mais peu importe les nouvelles données, on ne change pas l’ancien modèle.

Dans les années 1950, on considère que la durée normale d’un accouchement est de 36 h. Dans les années 1960, on tombe à 24h. En 1969, avec O’Driscoll, on passe à 12h, en 1980 à 10h. En 2004, on en était à 8h. Si la progression du travail est considérée trop lente, on l’attribue sans équivoque à une action utérine inefficace. La pression est ainsi mise sur la capacité des cols à dilater et la capacité des femmes à accoucher.

Un autre élément qui a eu un impact majeur, c’est l’introduction de la surveillance de la fréquence cardiaque fœtale (monitoring fœtal). S’il y a eu un temps où le monitoring était utilisé de temps en temps, il est aujourd’hui un passage quasi obligatoire. Par contre, on sait que le monitoring est directement lié à la hausse fulgurante des césariennes parce qu’il donne une interprétation alarmiste des contractions. Des médecins ont même écrit sur leur déception d’avoir pratiqué une césarienne en se basant sur un signalement de décélération grave du cœur fœtal pour finalement se rendre compte, une fois que le bébé est né, qu’il n’était aucunement en détresse.

En somme, dans le cadre de notre vision mécaniste du corps et de son fonctionnement, à quoi ressemble la majorité des accouchements aujourd’hui ? À l’hôpital, le déclenchement est aujourd’hui généralisé (50%). Le monitoring a créé un modèle où la contraction n’est jamais suffisante. L’équipe soignante regarde la machine, les contractions n’apparaissent pas assez vigoureuses. On injecte alors de la syntocine. Cette hormone de synthèse change radicalement l’expérience des femmes en épreuve de force : des contractions, des contractions, des contractions, etc. Pas de pause, pas de répit. Même si on sait que la vigueur et la fréquence des contractions sont relatives et ne sont pas indicatives de leur efficacité. On atteint souvent la dose maximale recommandée de syntocine. Les parturientes tolèrent les contractions intensifiées. Et puis, si ça s’éternise, les contractions sont de plus en plus fortes et on ne les tolère plus ou le moniteur indique que le bébé est en souffrance, et là, il faut aller en césarienne.

Ces interventions et instruments n’ont jamais démontré leur pertinence avant d’être adoptés. Ils ont été intégrés à une pratique obstétricale qui a cherché à démontrer sa scientificité et sa modernité en les mettant de l’avant.

Scène d’accouchement à la fin du 16e siècle, période où apparaît la figure de « l’homme accoucheur ».

Ouvrage de François Rousset, médecin protégé de Catherine de Médicis qui, en pleines guerres de religion, va faire de la césarienne un outil politique.

Chirurgien et médecin des religieuses de Port-Royal, Philippe Hecquet se porte à la défense des sages-femmes au début du 18e siècle.

Scène de l’accouchement, peinture à l’huile, vers 1800, auteur inconnu.

Joseph DeLee, un obstétricien américain, élabore une méthode où la pratique de l’épisiotomie et l’usage des forceps sont systématisés.

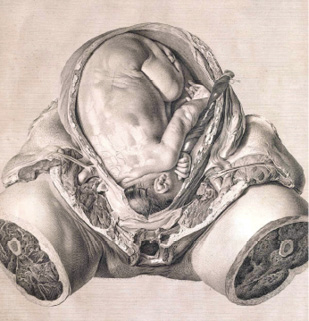

Dans la représentation médicale de la grossesse, le femme est effacée. Elle se résume ici à une paire de hanches, là à des cuisses sectionnées et un amas de chaires.

Joseph DeLee est considéré comme le père de l’obstétrique moderne. Élaborée au début du 20e siècle, sa méthode pour « faire accoucher » les femmes sera la norme jusque dans les années 1960.

Couverture de la revue française Regards, de 1952. Une époque où est créée la notion de « travail prolongé », prétendument pathologique.