Editorial du no. 39

Montrer les dents

Ces dernières semaines, les populations nord-américaines ont ont connu des attaques historiques à l’endroit des organisations syndicales. Aux États-Unis, une douzaine de gouverneurs républicains tentent d’imiter Scott Walker du Wisconsin et de retirer aux employés syndiqués du secteur public le droit à la négociation collective. Les médias dominants présentent ces projets comme des mesures efficaces pour financer les caisses de retraite, minimisant les réductions salariales impliquées. Or, les syndicats et les sénateurs démocrates du Wisconsin avaient accepté des mesures

d’austérité, mais rejeté les attaques contre le droit de syndicalisation et de

négociation.

Au Québec, le lock-out de 25 mois imposé aux travailleurs de l’informa-

tion du Journal de Montréal s’est soldé par une entente en faveur de

l’empire Quebecor. Le président du syndicat a lui-même qualifié de « jour

de deuil » l’approbation de l’entente. La désuétude de la loi anti-briseurs de

grève, que la stratégie de la CSN n’a pas réussi à renverser, et le comportement dictatorial de Pierre-Karl Péladeau ont eu raison de travailleuses et travailleurs à bout de souffle.

Quels constats devons-nous tirer de ces événements et des virulentes atta-

ques contre les services publics survenues en Grèce, en France, en Irlande,

en Grande-Bretagne et ailleurs ?

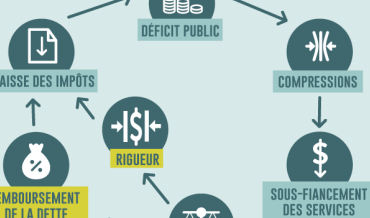

Un constat analytique d’abord : la crise économique amorcée en 2008 a peut-être affaibli la légitimité morale du capitalisme néolibéral, mais n’a pas diminué, bien au contraire, sa capacité d’imposer des mesures férocement antisociales. Dans une manœuvre désespérée visant à piller le château avant qu’il ne s’écroule, les élites économiques semblent déterminées à ramener tout à l’ordre marchand pendant qu’ils en ont encore l’opportunité. Naomi Klein y voit une illustration supplémentaire de la thèse défendue dans son ouvrage The Shock Doctrine, selon laquelle un capitalisme du désastre exploite les crises de toutes sortes pour imposer des mesures néolibérales impopulaires. Celle-ci mentionnait récemment

qu’une loi adoptée au Michigan stipule qu’en cas de crise économique, un « gestionnaire d’urgence » pourrait dissoudre un gouvernement municipal. Le texte précise même que ce gestionnaire d’urgence pourrait être un individu ou une firme. C’est donc d’une éventuelle privatisation de la démocratie dont il est question.

Le néolibéralisme post-crise a définitivement largué les idées de partenariat et de consensus, qui voilaient tant bien que mal l’autoritarisme de ces politiques. En 2011, la seule voix authentiquement à gauche à l’Assemblée nationale québécoise se fait accuser d’avoir un « agenda islamiste caché », sans que l’accusateur perde sa crédibilité, alors qu’aux États-Unis, plusieurs ont appelé à l’assassinat de l’éditeur et porte-parole de Wikileaks pour la simple raison qu’il dévoilait des vérités embarrassantes. En somme, nous faisons face à une attaque frontale contre les syndicats, les services publics et la démocratie elle-même.

Ce constat analytique en appelle un second, cette fois d’ordre stratégique et politique. La réponse des groupes progressistes, et particulièrement des organisations syndicales, doit être à la mesure de ces attaques. À ce titre, on doit souligner l’admirable travail accompli en vue de la manifestation du 12 mars dernier, qui a permis de regrouper des syndicats, des associations étudiantes et des organismes communautaires dans une unité sans précédent. On peut néanmoins s’interroger sur les moyens de parvenir à une mobilisation encore plus large. Ne serait-il pas possible d’être davantage rassembleur avec des mots d’ordre plus combatifs ? On le sait, la crise actuelle se traduit, au Québec comme ailleurs, par une perte de légitimité d’un pouvoir ayant atteint un stade avancé de putréfaction. Pourquoi ne pas appeler à la démission du gouvernement Charest ? Les changements en Tunisie et en Égypte nous montrent avec éloquence comment un peuple peut obtenir des changements rapides lorsqu’il est décidé à faire entendre à ses dirigeants qu’il en a assez.

La colère gronde au Québec, sans qu’elle ne retentisse. Ne laissons pas des Tea Party québécois l’exploiter impunément. Pour ce faire, il nous faut réintégrer des concepts trop longtemps délaissés par une bonne part de la gauche, tels que ceux de conflit et de classe sociale. Les syndiqués du Wisconsin l’ont compris dans une mobilisation sans précédent. Notre dossier sur les classes dominantes, que vous trouverez en ces pages, se veut une modeste contribution en ce sens.

Les organisations syndicales doivent reconquérir le champ politique, qu’elles ont eu tendance ces dernières années à délaisser au profit d’une sorte de beau risque s’exprimant dans un discours douteux sur le partenariat entre les organisations des travailleurs et les entreprises, qu’elles soient privées ou étatiques. Le mini-dossier que nous présentons sur Michel Chartrand veut rappeler le parcours non orthodoxe de ce chef syndical, fondé sur la critique du capitalisme comme sur un syndicalisme tiède et apolitique. Les citoyenNEs syndiquéEs doivent s’engager dans leurs instances, susciter des débats et proposer des positions audacieuses, notamment sur la finalité du travail. Les syndiqués du Journal de Montréal ont bien montré que leur grève allait au-delà de la défense de leurs intérêts immédiats, qu’elle touchait la qualité de l’information, donc la démocratie.

Si la fronde néolibérale se présente aujourd’hui de manière aussi violente, c’est que sa légitimité n’a jamais été aussi fragile. Il est temps de passer à l’offensive.